中國民辦高等教育龍頭企業希教國際(此前為希望教育)日前面臨清盤風險,4月14日,該事件又有新進展。

希教國際在其4月14日的公告針對清盤呈請進行回應。公告指出,希教國際財務狀況及運營并無重大不利影響,管理層將致力于確保學校繼續運營。希教國際截至2023年8月31日持有的現金及現金等價物為專為學校而設的經營資金,并須受法規及限制所限,即該等資金僅可用于營運該等學校。

公告還指出,希教國際已聘請專業財務顧問評估公司財務表現,并協助與呈請人進行措施。同時公司已就償付相關債券制定初步計劃,計劃包括但不限于尋求潛在投資人參與集資以獲取運營資金償還或是再融資相關債券;物色潛在投資人為呈請人相關債券再融資;就債務重組計劃與呈請人聯絡,包括修訂債券期限及票面利率等條款。

不過,債券持有人特別團體在4月15日回復21世紀經濟報道記者獨家查詢時表示,“自3月14日至今,公司并沒有直接或間接與持有人團體進一步溝通。持有人團體將考慮就4月14日的公告作出進一步回應”。

因希教國際未能償還一筆3.24億美元的可轉債,3月27日,一個持有希教國際所擔保離岸可轉換債券49.1%權益的債券持有人特別團體,指示可轉債受托人紐約梅隆銀行倫敦分行向香港法院提交了針對希教國際的清盤申請書。香港法院將在2024年6月19日就清盤呈請舉行首次聆訊。

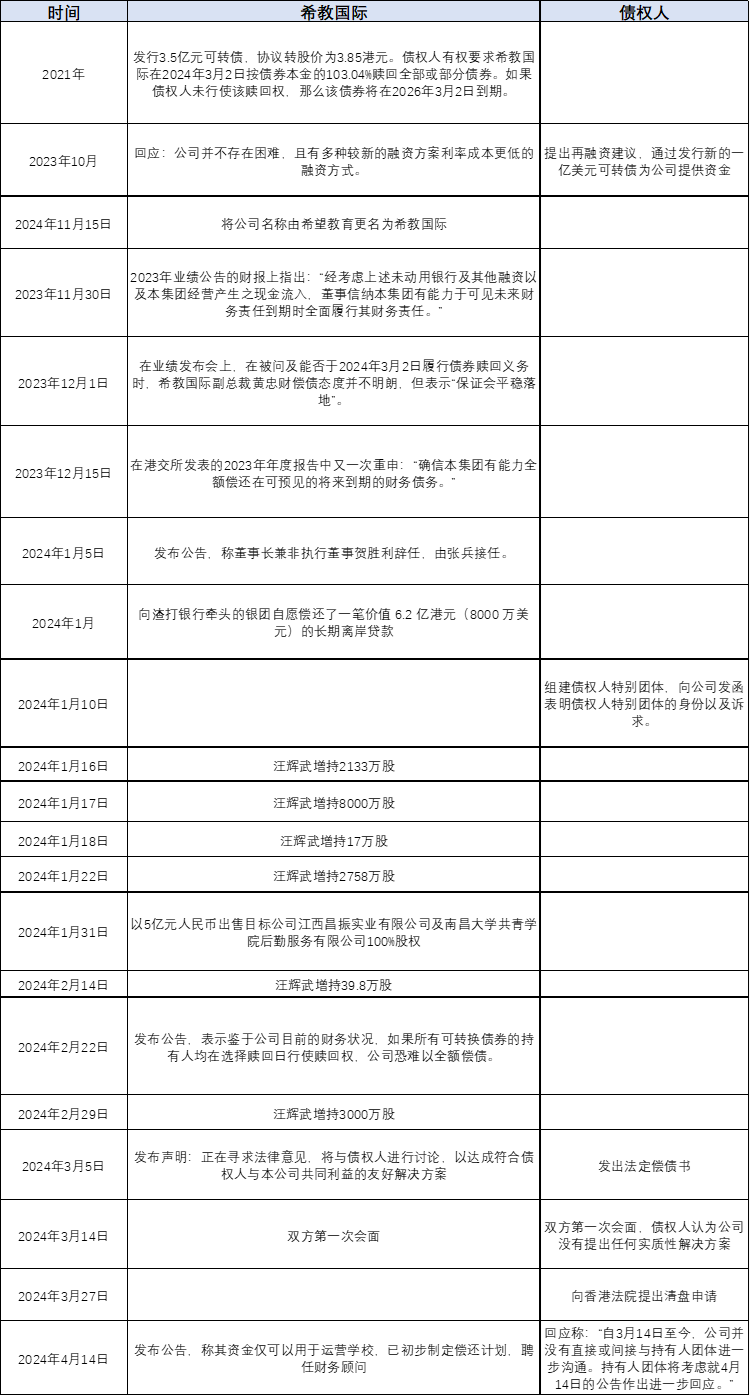

記者通過港交所公告以及該債權人團體所提供的信息,制作了一張希教國際違約前后所發生情況的時間表,以便更為直觀地了解目前所發生的情況。

三大疑點

在整個可轉換債券違約事件中,發生了一系列不尋常的情況,引發了眾多疑問。

其一是作為希教國際實控人的汪輝武從1月16日開始到3月可轉債正式違約之前連續增持希教國際股票,總共增持約1.6億股,其持股比例增加至20.61%,估算其本次投入約為4800萬港元。

明知違約消息會打擊市場信心導致股價下跌,又為何在暴跌前出手增持?一位港股資深投資者對記者表示,本次不同尋常的增持可能是實控人為了穩定市場信心,也有可能是提前吸納籌碼,等到未來可以償還債務的利好兌現之后再將收購的股票賣出,賺取利潤。不過他也表示,增持也可能有其他原因,除非有實質性的證據,否則難以判斷。

另一方面,也有投資人在該股票的交流論壇中提及,汪輝武增持希教國際股份,是因其與私人銀行的抵押貸款由于股票跌至平倉線被強迫賣出,這違反其與王德根等其他實控人的一致行動人協議,因此買入。

除了在違約前增持之外,前述債權人團體在公告中也提出了他們的質疑。根據債權人團體公告,在面臨3月份的可轉債還款壓力下,公司在2024年1月向渣打銀行牽頭的銀團自愿償還了一筆價值6.2 億港元(8000 萬美元)的離岸貸款,比貸款到期日2025年6月提前了18個月。

希教國際證實資金來自境內,但聲稱在此期間有關規定發生了變化,導致公司無法經此途徑償還可轉換債券。

但債權人團體對此回應表示,持有人特別團體要求希教國際提供其與在岸監管機構和部委進行溝通的詳細情況,以解釋為何公司不能將在岸現金用于償還離岸可轉債。但公司無法提供這些信息,只是提到了一般性的政策文件;而這些文件并不是為了阻止公司償還債務,中國教育集團等其他同業有能力償還其所有離岸債務就是證明。

一邊是提前償還長期債務,一邊卻對即將到期的債務 “冷處理”,這與其所述的公司“資金困難”顯然矛盾。不免讓債權人有所疑慮。

該債權人特別團體的幾位債權人與21世紀經濟報道記者進行了溝通。其中一位債權人(以下用債權人指代此次溝通中的某一債權人)指出,汪輝武在3月14日與債權人見面時所吐露的一些說法,讓其感受到汪輝武有一種“賭徒”的心態。汪輝武在與債權人商議時曾說過“清盤官司也不是很大,不用請律師,浪費錢”;“我愿賭服輸”等原話。

前述債權人特別團體在其公告中還指出,在公司面臨違約風險前的管理團隊變動也令人困惑。2024年1月5日,希教國際集團發布公告,稱董事長兼非執行董事賀勝利辭任,由張兵接任。而張兵是王德根的妻弟,王德根則是華西希望總裁、希教國際的前董事及實控人之一。

債權人指出,其對希教國際的人事變動并不樂觀。他指出,新董事長張兵缺乏教育領域管理背景;而前任董事長賀勝利則是高教行業的老兵,有豐富的高校管理經驗,其任職僅兩年時間就主動辭職,令人擔憂。

另一方面,債權人特別團體指出,希教國際大股東華西希望集團為公司的在岸融資活動提供了直接和間接的支持。市場普遍將希望教育歸為“希望系”公司。但希望教育在2024年2月,可轉債違約前一個月,由希望教育集團更名為希教國際。

債權人指出,在其看來,更名以及領導層的更換都是在提前籌劃違約的結果,目的是將其與母公司華西希望切割。

記者近日曾多次聯系希教國際相關人士,但均未得到回復。

清盤可能性幾何?

債權人特別團體在3月5日向希教國際送達催款通知及法定追索通知后,于3月27日提交清盤呈請書。

植德律師事務所香港聯營所執業律師于濱源對21世紀經濟報道記者表示,債權人提交清盤呈請不必然導致清盤令的頒布,期間仍涉及較多程序,且變數較大。

于濱源指出,向香港法院提出清盤呈請,常見較為直接的路徑是首先向有關公司發出法定要求償債書 。根據香港法律,公司忽略償付10,000港元或以上已到期債項便可能被視為“無能力償付債項”;在法定要求償債書送達21天之后,如果公司仍未償還債務或向債權人作出合理滿意的了結,那么債權人可以向法庭提交清盤呈請。法院會指定聆訊呈請的時間及地點,但視乎債務人是否提出反對等因素,也可能會出現聆訊拖后的情況。 假設法庭經其裁量后頒布清盤令,法院亦將委任清盤人,之后清盤人開始調查公司事務,管理及處置公司資產。類似的情況在近些年地產公司碰到的債務危機中屢見不鮮。

于濱源進一步表示,公司真正清盤未必符合債權人最佳利益。在類似的案例中,清盤呈請更多時候是作為債權人的一種施壓方式,促使公司與債權人達成還款安排,債權人與公司之間仍有博弈空間。即使涉及委任臨時清盤人這一步,公司與債權人仍有機會通過債權人計劃等方式實現重組安排。

于濱源指出,較多公司在被提出清盤呈請之后,會與債權人達成和解協議,在法院頒布清盤令前撤回呈請。 以康大食品為例,康大食品在2023年10月20日接獲清盤呈請后,與債權人進行談判,最終在12月22日與呈請人香港海控訂立還款契據后,香港海控便同意撤回呈請,并在2023年12月27日的聆訊獲得香港高等法院的批準。

于濱源指出,雖然上市公司在債權人提出清盤呈請之后,仍能與債權人協商償還債務,但清盤聆訊對于上市公司商業信譽以及之后的融資都會造成一定影響。

債權人在與記者的溝通中也表示,如果希教國際推出適合的債務重組方案,雙方仍有繼續談判的可能,不過這取決于公司的態度以及相關方案的吸引力。

北京植德律師事務所困境重組部合伙人孟繼儒律師對21世紀經濟報道記者表示,雖然目前公司所面臨的情況較清盤處理仍相距甚遠,但即便公司真的進入清盤程序,未必需要關閉內地及海外學校,通過一定的交易安排仍有可能保留學校的繼續運營,例如可考慮成立新的SPV(特殊目的公司),把學校作為資產剝離到新的SPV,以所得價款清償債務。

他同時也指出,內地法律明確規定不得以學校教學設施提供擔保,因此學校財產被列入有財產擔保債權繼而被債權人優先受償的可能性并不高;即便有債權人希望就內地財產主張權利,也需要由香港清盤人按照《最高人民法院關于開展認可和協助香港特別行政區破產程序試點工作的意見》先向內地法院申請認可和協助香港破產程序,但該意見明確規定,申請認可和協助的前提是“債務人在內地的主要財產位于試點地區(注:指上海市、廈門市、深圳市)、在試點地區存在營業地或者在試點地區設有代表機構的”,同時要求先清償在內地的應當優先清償的債務,之后再依據香港清盤程序平等分配和清償,因此內地學校財產能夠與香港清盤程序形成一定的“隔離”。

債務違約存爭議

希教國際曾在3月4日發布的聲明,稱其因受外圍環境及財務狀況影響,無法償還債權人選擇贖回的3.15億美元可轉債款項。

但該債權人特別團體卻認為并非公司無力償還債務,公司所述無法償還債務的理由并不成立。該團體在其聲明中指出,希教國際始終未能與債券持有人有實質性接觸,希教國際公司狀況良好,完全有能力以負責任的方式償還債務,此次違約是希教國際故意逃避債務。

該債權人特別團體認為希教集團蓄意違約,主要認為希教集團未與債權人展開實質性溝通,同時其在公告中所作出聲明存在誤導性。

債權人表示,直至2023年10月(違約4個月前),都曾有債權人曾向希教國際提出過再融資建議,通過認購發行新的1億美元可轉債為公司提供資金,讓其可以通過新的融資在二級市場折價回購相關可轉債,但遭到拒絕。希教國際在當時提出,公司并不存在困難,且有多種較新的融資方案利率成本更低的融資方式。

希教國際在2023年11月30日發布的2023年業績公告上指出:“經考慮上述未動用銀行及其他融資以及本集團經營產生之現金流入,董事信納本集團有能力于可見未來財務責任到期時全面履行其財務責任。”

但在其年度業績發布會上,希教國際負責人對此的回應卻變得模棱兩可。在2023年12月1日的業績發布會上,在被問及能否于2024年3月2日履行債券贖回義務時,希教國際副總裁兼聯席公司秘書黃忠財償債態度并不明朗,但表示“保證會平穩落地”。

債權人特別團體于2024年1月10日向公司發函,表明債權人特別團體的身份以及訴求。

一位債權人對21世紀經濟報道記者表示,在其經手的案例中,如果是實際財務遇到困難的公司,通常會至少提前半年組建團隊與債權人溝通。但直到3月14日,希教國際才第一次與債權人團體進行線下會議,距離債權人一月份發函已經過去了兩個多月。但在此次會議上,沒有提出任何實質性進展。

該債權人指出,在那次與債權人進行的線下會議中,希教國際并沒有提出任何可行的方案,而是向債權人表態,其還款困難需要延期,或讓債權人考慮轉股。但沒有任何細節內容,包括需要延期多少時間、轉股方案等等。該債權人認為,“這次會議完全沒有任何實質方案提出,沒有解決問題的誠意,而像是就起違約行為的通知或命令,令人無法接受。” 除此次線下會議外,公司再未與債權人進行任何溝通。

除了公司態度問題,該債權人特別團體也認為,目前公司現金及銀行結余總額足以償還債券的未償本金總額。該債權人特別團體在其公告中指出,除公司賬面上近30億元人民幣的現金外,在2023年第四季度按季收取約10億元人民幣的學費后,公司的流動性會進一步得到提升,這將為公司提供充足的流動資金以履行贖回義務。

同時,公司在年報中曾表示,“本集團已取得足夠授信用于償還到期債券”。其中提及“未動用銀行及其他融資以及本集團經營產生之現金流入”,包括中國內地持牌銀行提供的11.88億元人民幣未提取銀行融資,以及監管機構批準發行的最高1.25億美元海外債務和最高9.7億元人民幣的資產支持票據,上述各項均可以為公司履行贖回義務提供充足的流動資金。

債權人表示,本次違約事件并非僅對希教國際產生影響,更有可能波及多個同類型的高教上市公司,影響其他發行人的融資。同時,作為教育行業公司,相關的債務糾紛還有可能影響學校學生的教育問題。

債券持有人特別團體在公告中指出,在送達清盤呈請書之后,持有人特別團體將聯系相關監管機構和部委,傳達希教國際對違約事件責任歸屬的說法,并對公司管理團隊的行為進行曝光,衡量其是否適合管理教育機構。

高速擴張背后的償債挑戰

在2018年上市之后,希教國際便開始了高速擴張之路。從2018年上市到2024年,希教國際共增加了15所學校,學校總數達到24所,其中有三所院校為海外院校,分別來自馬來西亞、泰國以及匈牙利。據21記者調查了解,希望集團收購這些海外院校其中一個考慮是為推動其留學教育發展。

公司財報顯示,2023—2024學年,希教國際招生首次突破10萬人,在校生創歷史新高,突破29萬人。其營業總收入也從2019年的13.31億元快速增長到2023年的35.82億元人民幣,其毛利率保持在45%以上。

但在高速擴張的背后,希教集團存在不小的“后遺癥”,面對的債務壓力不斷增長。

翻閱希教國際財報可知,其流動負債自2019年起迅速攀升,達到94.11億元。其流動負債主要由可轉債21.8億元、應付款項以及應計費用28.3億元、銀行及其他借款16.4億元,以及合約負債21.2億元組成。除去以遞延收入為主的合約負債之外,仍有72.91億元。但其流動資產僅為41億元,其中現金及現金等價物為28億元、分類作出售之資產3.9億元,以及預付款項及其他應收款項6.69億元。

希教國際在凈流動負債持續經營中闡明,因1至5年內可提取銀行融資額尚有11.88億元,境外債及境內資產支持票據(ABN)獲批授信額度合計有18.67億元,加上預期向學生收取的與教育服務相關的現金流,董事會認為有能力于未來履行財務責任 。但從公開資料來看,直到該筆可轉債正式違約,希教國際都并沒有發行相關債務以支持即將違約的可轉債。

中國誠信(亞太)信用評級有限公司分析師左豐銘對21世紀經濟報道記者表示,盡管海外中資美債市場2023年整體低迷,但其主要受地產債以及城投債影響,公司債券發行雖然也受到一定影響,但相對而言還是較為活躍。不過他同時也表示,中資美債自2022年美國開啟加息周期之后,整體發債成本大幅提升,這可能會影響企業發行債券意愿。

根據中國誠信(亞太)信用評級有限公司的報告,2023年全年中資境外債新發行額下降,凈融資額連續兩年錄得負值。2023年中資美債新發行量明顯低于2022加息周期前的水平。同時,產業類新發行債券金額于2023年大幅下跌,發行金額大幅減少64.8%至44.6億美元。而對于ABN市場,根據中國農業銀行投資銀行的報告,2023年全年發行ABN項目發行數量以及規模同比下降13.71%以及31.45%

事實上,為了應對公司債務壓力,希教國際已經開始出售一些相關資產。1月31日,希望教育以5億元人民幣出售目標公司江西昌振實業有限公司及南昌大學共青學院后勤服務有限公司100%股權。根據希教國際公告,此次出售旨在籌集資金、緩解辦學投入壓力,“滿足現有院校基本辦學、院校改擴建以及推動營利性選擇等需求”。

盡管已經開始出售相關項目,但變賣高校資產也并非易事。

一位曾有意投資高教行業的投資人對21世紀經濟報道記者表示,其經過調研后發現,盡管高教行業利潤率高,但該行業資產過重,屬于中長期投資。但考慮到適齡兒童入學數量長期將呈現下降趨勢,高校教育行業會出現資源過剩,同時民辦高校辦學質量良莠不齊,不同項目之間差距較大。如果希望教育要出售相關項目,相信變現需要較長時間。

來源:21世紀經濟報道

責任編輯:王海山

請輸入驗證碼