在西海岸新區的泊里鎮

流傳著這樣一句俗語

“炕上沒有席,臉上沒有皮。”

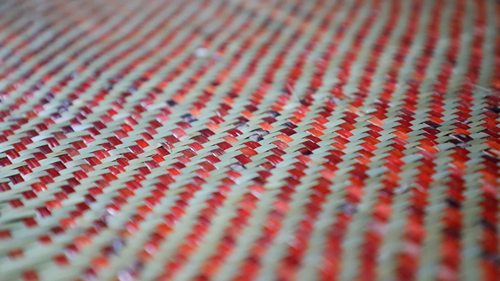

這個“席”指的就是泊里紅席

泊里紅席是一種有著上千年歷史的

純手工藝制品

在現代科技的沖擊下

編席的匠人越來越少

但泊里鎮的張家莊村

卻依然有不少人

堅持傳承著這一傳統技藝

指尖舞蹈

刻畫千年古藝

張家莊村位于西海岸新區泊里鎮駐地南四公里,南靠濱海大道,以種植高粱而出名。這里四季分明,溫度適中,土壤通透性好,生長出來的高粱,為泊里紅席的創作提供了得天獨厚的自然優勢。

泊里紅席歷史悠久,相傳它的鼻祖是戰國時期的孫臏,當時,孫臏流浪并寓居于泊里一帶,因生活窮困,便用高粱的秸稈編席子,編席時未愈的膝傷流血滴在席子上,使其形成了紅白相間的顏色。后來,編席的手藝在泊里一帶流傳開來,代代傳承,直至今天。

“打我記事起村里就開始編席了,幾乎全村百分之八十的人家都在編紅席。”張家莊村編席人肖長全說,他六歲就開始學編紅席,已經堅持了六十多年。

編紅席的工序復雜,先把浸泡過的高粱桿劈成0.5厘米左右寬的篾子,再用刀把篾子里面的瓤刮凈、刮平,直至平滑、光亮,白色的篾子還要用硫磺熏,最后按照一定規律挑上壓下,構成花紋,編制成席。

編席除了考驗技藝,還要考驗耐性,由于是純手工藝制品,一領普通規格的紅席,從起頭到編成,一個好手從早編到晚也要五天時間才能完成。讓肖長全堅持下去的,除了那份青島人對老祖宗民風民意的恪守之心,還因這是一門能讓自己日子過好的“營生”。

“現在紅席越來越受歡迎了,價錢也漲上去了,像我這個年紀,也不能出去外出打工,掌握了這門手藝,比外出打工掙錢還多,一個人一年能掙四萬左右,生活越來越好。”肖長全說。

其實,泊里紅席也有過一段時間的“冷清”,因為銷路窄,手藝人們編好的紅席只能拿到泊里大集上賣,不少人為了生計,無奈放棄了這門技藝選擇外出打工。為了傳承泊里紅席,2009年,泊里鎮張家莊村成立了紅席專業合作社,合作社的成員不用出家門口,就可以接到訂單。

2011年,“泊里紅席”被列為山東省非物質文化遺產保護項目。2013年,為了對泊里紅席進行保護和進一步傳承,“泊里紅席”商標被國家工商局注冊為國家地理商標,泊里紅席在市場上愈發受歡迎。

如今的張家莊村,編席的匠人越來越多,除了有像肖長全堅持大半輩子的老人,還不乏一些年輕的編席人。“紅席專業合作社給予了我們很多幫助,比如會輔導提升紅席品質、進行個性化定制等等,銷路越來越好,訂單越來越多,所以愿意干的人也越來越多了。”村民杜福霞告訴我們。

在合作社的帶領下,張家莊村的編席匠人逐漸從“單打獨斗”變成了“聯合艦隊”,張家莊村也成為了遠近聞名的紅席“專業村。

泊里紅席這一省級非物質文化遺產帶動了張家莊村村民增收致富,同樣,匠人們也讓泊里紅席獲得了新的傳承。

來源:青島時尚

請輸入驗證碼